Mitbestimmung der Lernenden und was hat das mit Lerngruppen zu tun?

In einer sich stetig neu-konstruierenden globalisierten Welt braucht es Menschen, die mit den stetigen und immer schnelleren Veränderungen Schritt halten können. Somit ist es wichtig, dass Lernende neben dem Wissen von heute (was morgen durchaus schon “ein alter Hut” sein kann), auch lernen zu lernen, d. h. Lerntechniken und -strategien für lebenslanges Lernen, um sich reaktionsschnell auf neue Lebenssituationen einstellen zu können – vergleichbar mit einer ganz bewussten evolutionären Anpassung im Zeitraffer.

Selbstorganisiertes Lernen und Erziehung zur Mündigkeit kann aber nicht durch einseitige Fremdbestimmung seitens des Lehrers erreicht werden. Vielmehr kann selbstbestimmtes Handeln der Lernenden nur in einer Gemeinschaft erlernt werden – mit Lernformen, die interaktives multimediales soziales sowie individuelles kreatives und emotionales Lernen ermöglichen. In diesem Zusammenhang ergeben die verschiedenen Arbeitsaufträge des Berufspädagogik-Seminars für angehende Lehrer auch einen Sinn, um sich selbst einmal in diese neue Rolle des aktiven Lernenden zu versetzen, u.a. durch Anwendung diverser LMS-Systeme, Bloggen, Führen von Interviews und Selbstreflexion, Lernjobs an verschiedenen praxisbezogenen Lernorten, Fallstudien–Eigenrecherche und Poster-Erstellung sowie Arbeit in Lerngruppen als solche.

In letzteren können wir hoffen, als Individuum in einem Ideen-Pool aufzublühen und insbesondere selbst den Umgang mit gleichrangigen Diskussionspartnern zu üben, genauso wie wir es als zukünftige Lehrer von unseren Schülern untereinander erwarten. Oder gibt es da doch einen Unterschied?

Partizipation muss hier vor dem Hintergrund des Lehrer–Schüler–Verhältnisses gesehen werden, was lt. Claudio Caduff grundsätzlich „asymmetrisch bzw. rollenkomplementär“ ist. Bei gleichzeitigen Rollenunterschieden und unterschiedlichen Kompetenzen zwischen Lehrenden und Lernenden sollen letztere dennoch als „Partner und Gegenüber“ wahrgenommen werden – „und nicht nur als Belehrte und Unerfahrene“ (lt. Wolfgang Beutel). Als die eigentlichen „Betroffenen” des Lernens und ihrer Lernumgebung sollen sie selbst aktiv an der Planung und Gestaltung bis hin zur Bewertung und Reflexion des Lernprozesses beteiligt werden. Es ist ein Perspektivenwechsel seit den späten sechziger Jahren: Vom tradierten Objekt (im Frontalunterricht) wandeln sich Schüler nun zum Subjekt ihrer Lernhandlungen und ihrer Lernumgebung. Und dennoch: „Es handelt sich um eine Partizipation zwischen Ungleichen!“ wie Claudio Caduff sagt.

Die wesentliche Frage ist also einerseits, wieviel „Macht“ die Lehrkraft bereit ist, an die Schüler abzugeben, d. h. in deren Eigenverantwortung zu übertragen, und andererseits wie sinnvoll dies in verschiedenen Lernkontexten und entsprechend des Alters und der Reife der Schüler ist, um sie nicht zu überfordern. Verantwortung zu übernehmen muss schrittweise erlernt werden und kann durchaus eine „Zu-Mutung” sein. (Oser, 1994)

In einer sich gegenseitig beeinflussenden Lerngruppe von angehenden Lehrern unterschiedlicher Altersgruppen lässt sich ein Perspektivenwechsel durchaus üben: „hier Lerner, dort Lehrer; hier Zuhörer, dort Redner; hier Beobachter, dort Beobachteter; hier Leistungsträger, dort Leistungsempfänger; hier Helfer, dort Geförderter. Zirkuläres gleichberechtigtes und wechselseitiges Lernen ermöglicht Rückkopplungen, Feedback und Selbst- als auch Fremdreflexionen über Lernvorgänge, was Voraussetzung einer konstruktivistischen Lernkultur bildet. Dabei stehen auch im individuellen Lernen Konstruktionen stets in ihrer Bedeutung vor den Rekonstruktionen. Sie drücken das Neue, Beobachtungen über Schwierigkeiten, Anomalien, Paradoxien, nicht aufgehende Zweck-Mittel-Zuschreibungen, Unschärfen aus, um veränderte Lösungen für nicht bewältigte Probleme zu liefern oder durch Experimente auch mehr oder minder zufällig zu Lösungen zu kommen, deren problematischer Ausgangspunkt im Nachhinein rekonstruiert wird“ (Kersten Reich: Konstruktivistische Didaktik, S. 224).

Partizipation als demokratischer Entscheidungsprozess in der Schule praktiziert, kann unter Umständen sehr mühsam werden und zu Verdruss bei allen Beteiligten führen. Das „Einüben in …

Diskursivität: Argumente darlegen; auf Gegenargumente ernsthaft eingehen; eigene Position hinterfragen; Kompromisse ermöglichen usw.,

Dissensfähigkeit: andere Meinungen respektieren; sich selbst als Menschen sehen, der auch Irrtümern unterliegt; demokratisch gefällte Entscheide akzeptieren, auch wenn sie den eigenen Positionen widersprechen und

Ambiguitätstoleranz: Erfahren und Erkennen, dass vieles im Leben nicht eindeutig ist.” (Claudio Caduff)

zeigt Lernenden und Lehrenden gleichermassen nicht nur die Möglichkeiten von Partizipation auf, sondern verweist sie auch klar darauf, „die Mühen und die Ambivalenz der Partizipation ertragen lernen“ (Reichenbach 2007, S. 59). Als Quintessenz auch meiner diversen Lerngruppenerfahrungen kann ich diese nicht besser formulieren als Claudio Caduff:

1. “Mitsprache ist oft nicht spektakulär (lange Sitzungen, viele Detailfragen usw.).

2. Zur Mitsprache braucht man viel Wissen, das man sich mühevoll aneignen muss; und auch das Aktenstudium ist in der Regel alles andere als lustvoll.

3. Partizipation mündet auch in Verantwortung, die mitunter schwer auf einem lasten kann.

4. Immer wieder gibt es Menschen, die Diskussionen und Kommunikation als lästig empfinden und darum aus Bequemlichkeit keine Mitbestimmung wünschen.

5. Auch die demokratischste Mitbestimmungsform kann nicht verhindern, dass sich Meinungsoligarchien bilden, so dass gewisse Gruppenmitglieder mehr zu sagen haben als andere.

Trotz dieser Mühen führt kein Weg an der Partizipation in der Schule vorbei.”

Dies muss man nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Schule in unserer westlichen Gesellschaft zwar einerseits Wissen über die Demokratie als Herrschaftssystem und Gesellschaftsform vermitteln soll, sie aber andererseits auch wieder selbst als Keimzelle von Demokratie gesehen werden sollte. Demokratie als Lebensform kann man nicht aufoktroyieren, sie muss vorgelebt werden, um angenommen zu werden. Das zeigen auch die verschiedenen „missionierenden” Militäreinsätze in „nicht-demokratischen” Ländern, aber ebenso krass rassistische Auswüchse im eigenen Homeland, und zwar immer dann, wenn Demokratie versagt.

Das Ringen um tragfähige Konsensentscheide kann somit auch für Lehrkräfte sehr ermüdend werden.

„Nonkonformität äußert sich vor allem darin, dass kreatives Handeln dann leichter fällt, wenn Lehrende keinen Anpassungsdruck in konventioneller Hinsicht ausüben, wenn sie grundlegend bemüht sind, auf die diskursive Ebene zu wechseln. Aber hier erscheint noch ein anderes Problem, das für eine systemische Beziehungsdidaktik sehr wichtig ist. In einer Lerngruppe kann es durchaus wünschenswert sein, ein konformes Verhalten auszuprägen, um kooperative Handlungskoordinationen durchzuführen. Gemeinsame Verhaltensnormen sind für jede Gruppe entscheidend, um sich in Inhalten und Beziehungen aufeinander abgestimmt zu orientieren. Zugleich aber wird auch die Spannung benötigt, aus dieser Konformität auszusteigen. Kreative Gruppenmitglieder nerven dann leicht die anderen, weil das Ungewöhnliche zunächst überrascht, fremd ist, Zeit kostet, Geduld strapaziert, und oft erst im Nachhinein erkennbar ist, dass alle etwas von der Kreativität profitieren konnten. Für die Didaktik sind diese Spannung und ein Spannungsaufbau mehr als ein Abbau (mit dem Ziel vordergründiger Harmonie) entscheidend, um Lernen auf einem hohen und produktiven Niveau zu fördern… Das Staunen ist für kreative Prozesse entscheidend.“ (Kersten Reich: Konstruktivistische Didaktik, S. 199)

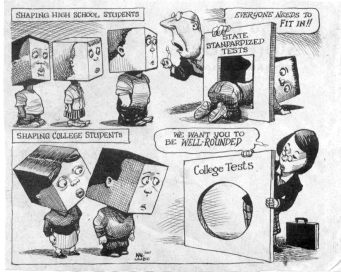

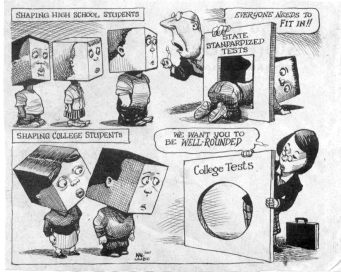

Weiterhin erscheint es doch als Widerspruch, wenn Schule einerseits den Auftrag hat, Schüler zu fördern und partizipieren zu lassen und andererseits nach Leistung zu selektieren und separieren. Partizipation als Inhalt und Auftrag zieht also zwangsläufig die Frage nach sich, ob und wie Schule sich in ihrer gesamten Struktur verändern muss, damit der Begriff Partizipation im allgemeinen und Demokratie im besonderen in wirklichen Inhalten – sowohl im Schulleben als auch im Unterricht – gelebt werden kann. Im weitverzweigten Schweizer Schulsystem wiederspiegelt sich für mich bereits die Transformation alter Strukturen hin zu mehr Chancengleichheit in der Bildung und Durchlässigkeit zu den verschiedenen Schultypen, insbesondere ab Sekundarstufe II und höher. Dies möchte ich aber in einem späteren Blogeintrag genauer ausführen.

Was „Gesamtdeutschland“ anbelangt, ich selbst habe noch die sehr gute Ausbildung in einer Gesamtschule erfahren und anschliessend ohne Gebühren studieren dürfen und schliesse mich aus eigener Erfahrung der mutigen Kritik von Kersten Reich zum Thema des derzeitigen 3-gliedrigen deutschen Schulsystems an (vgl. Kersten Reich: Konstruktivistische Didaktik, S. 222 -224).

Da Wandel sich nicht von heute auf morgen vollzieht, ist es insbesondere Aufgabe der Lehrpersonen, diese Veränderungsprozesse anzustossen und zu unterstützen. Oftmals müssen sie auch erst selbst „bekehrt” werden oder den Spagat zwischen alten Strukturen und dem neuen schon verinnerlichten Menschenbild überbrücken, das den Schüler ins Zentrum des Lernens setzt, sowie das Lernen als Prozess und nicht nur als Leistungserbringung definiert.

Als Fazit lässt sich zusammenfassen, dass echte und authentische Partizipation der Schüler im gesamten Unterrichtsprozess (von der Planung über die Durchführung bis zur Reflexion und Bewertung) sich nur etablieren lässt, wenn die Lehrperson einerseits passende didaktische Lehr-Lern-Arrangements wählt, um Schülerbeteiligung zu fördern und (heraus)zufordern.

Andererseits ist die gegenseitige Wertschätzung der Lehrenden und Lernenden als Komplementär-Partner im Lernprozess Grundvoraussetzung für das Gelingen von Partizipation. Auch das lässt sich in einer Lerngruppe von angehenden Lehrern einüben, indem wir Sachverhalte zunächst nur beobachten, danach verschiedene Hypothesen aufstellen und mit dem Beurteilen im dritten Schritt sehr vorsichtig umgehen. In „Einfach Systemisch, S. 18“ wird auch ganz pragmatisch vorgeschlagen zwischen der Beschreibung von Dingen und Beziehungen zu unterscheiden und alle „harten und weichen Wirklichkeitsbeschreibungen“ als DEINE EIGENE UTOPIE und KOPIE DER WIRKLICHKEIT zu betrachten. Was das heisst? Hier mal zwei aktuelle Musik-Tipps dazu von

Dota, der Kleingeld-Prinzessin, und den Stadtpiraten:

1. Titel „Utopie“ und andere

:-; x.y;i.o:-):x.y;i.o:-):x.y;i.o:-):x.y;i.o:-)

2. Titel „Erschlossenes Land“

:-; x.y;i.o:-):x.y;i.o:-):x.y;i.o:-):x.y;i.o:-)

Alle Formen von Mitbestimmung bleiben nur Wunschdenken und inszenierte Pseudo-Partizipation, wenn mit den Schulstrukturen, sich nicht auch die Inhalte und die innere Überzeugung der Lehrkräfte wandeln. Es nützt nichts, ein Leitbild für die Schule nach aussen hin zu proklamieren, wenn es nach innen nicht gelebt wird. Ein Schulparlament, dass zwar mitreden darf, sich aber dennoch der alleinigen Entscheidung der Schulleitung beugen muss, wird sich schnell wieder in Luft auflösen – sobald sich die Schüler ihrer Wirkungslosigkeit bewusst werden. Dasselbe würde man im grossen wohl Politikverdrossenheit nennen.

Nur wenn die Bereitschaft auf beiden Seiten – Lehrenden und Lernenden – vorhanden ist, Partizipation überhaupt als eine notwendige Grundvoraussetzung für guten Unterricht und sinnvolles Lernen anzuerkennen, erst dann können die Kompetenzen der Schüler zu selbstreguliertem Lernen und demokratischem Handeln nutzbar gemacht und weiterentwickelt werden. Wenn Lernende (auch angehende Lehrer in einer Lerngruppe) selbst erfahren, dass ihr Engagement auch ernst genommen wird und Konsequenzen hat, dann braucht sich die Gesellschaft in Zukunft auch keine Sorgen um gelebte Demokratie von mündigen Bürgern zu machen. Bis dahin bleibt noch einiges im Kontext Schule zu tun.